朝日新聞の四国地方面および、Web記事に「生徒も保護者も 会いに行けるセンセイと話そう」が掲載されました。

会いに行けるセンセイの活動について取り組み始めたキッカケから、法人を立ち上げ活動場所を運営している背景についてもまとめていただいております。

朝日新聞の四国地方面および、Web記事に「生徒も保護者も 会いに行けるセンセイと話そう」が掲載されました。

会いに行けるセンセイの活動について取り組み始めたキッカケから、法人を立ち上げ活動場所を運営している背景についてもまとめていただいております。

未来をつくるSDGsマガジンソトコトさんで『高知県高知市で「現役教員と、本音で話せる場。」|会いにいけるセンセイ』を記事で紹介をしていただきました。

立ち上げのキッカケから、現在にいたる過程を紹介していただいております。

先生の学校の教育現場を紹介するプラットフォーム「教育現場のWow!WORK(ワオワーク)」にて、民間から教員へキャリアチェンジした教員の一人としてインタビューをうけた記事が掲載されました。

教員という仕事に興味を持ち始めた背景から、現在に至るまでのキャリアについて、丁寧にインタビューをいただき、記事にしていただきました。複業的にはたらく教員のありかたについて知っていただければ幸いです。

高知県で起業や新しい事業に取り組む方を支援するため2017年にスタートした、KOCHI STARTUP PARK(こうちスタートアップパーク)の「起業家紹介」に、『〜一般社団法人ハンズオン 野崎浩平さん〜 現役教員がつくる、子どもも大人もフラットに集える場』として紹介されました。

なぜ、複業的にはたらいているのかについて、一般社団法人ハンズオンで運営をしている「Kochi Startup BASE」の今後の構想について、などを記事にしていただきました。

教え育む「教育」を超え、「きょういく」を探究し、創造するコミュニティ『先生の学校』に「先生の「対話力」は社会で生きる!「会いに行けるセンセイ」になって気づいた、社会が教員に求めていること。」の記事が掲載されました。

https://www.sensei-no-gakkou.com/article/sp0038/

会いに行けるセンセイの活動から気づいた「対話力」についてまとめた記事を寄稿しました。

先生のキャリア支援事業を行う(株)クジラボのオンラインイベント「先生のキャリアのつくり方vol.3〜現役教師を続けながら起業するという選択〜」に登壇しました。

教員→民間企業→教員のキャリアで感じていること。一般社団法人ハンズオンの立ち上げに至った背景や、(株)クジラボCEOざねさんとのクロストークにおいて、先生自身がキャリアを考えるヒントを探りました。

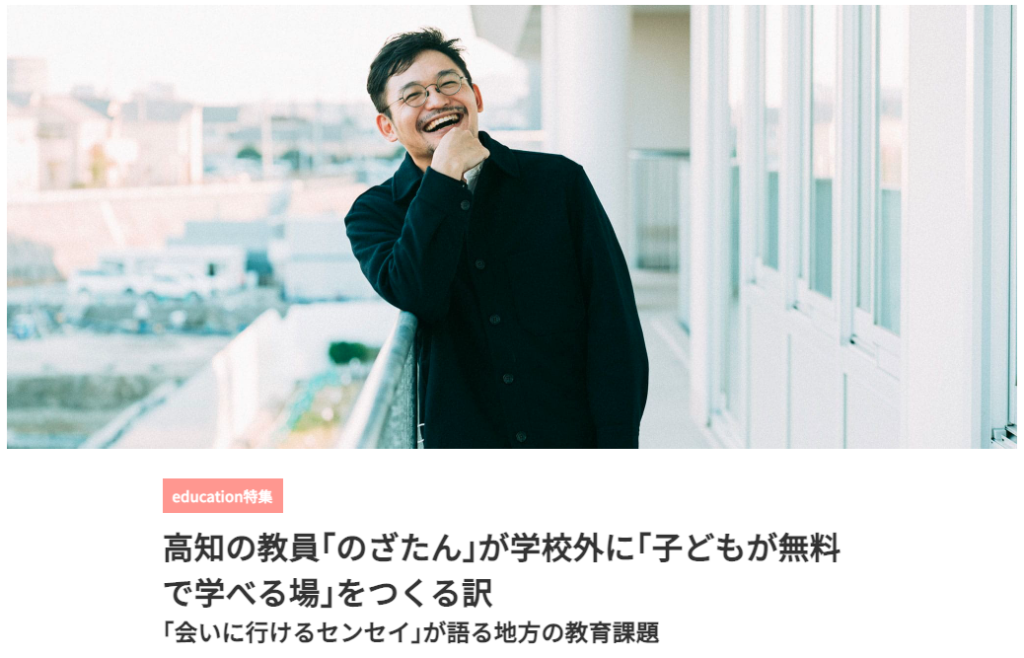

東洋経済education × ICT編集部様から取材を受け、高知の教員「のざたん」が学校外に「子どもが無料で学べる場」をつくる訳 「会いに行けるセンセイ」が語る地方の教育課題 というタイトルでWEB記事が公開されました。

会いに行けるセンセイをはじめたきっかけから、一般社団法人ハンズオンを立ち上げた背景について、インタビューをしていただき、記事にまとめていただきました。

noteでは2020年から「学校支援プログラム」を提供しており、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校を対象に、法人向け高機能プラン「note pro」を無償提供するプログラムです。実際に導入した事例や、個人での活用の仕方についてインタビューを受ける形で登壇をしました。

リバネス社の20周年記念企画として、新学習指導要領「生きる力」が高等学校でも全面施行され、学校教育が大きく転換する年となります。そこで、これからの学校を彩り、アップデートが必要となる要素を抽出するために、学校の課題を見つけ、その解決に挑戦する先生を募集しており、その「教育開発フェロー」として採択されました。

1年間を通した研究会での議論や各校での実証を行ってまいります。

5月11日〜13日に東京ビッグサイトで開催される「第13回教育総合展(EDIX)東京」に出展の電算システム様のブースを通じてオンラインで登壇いたしました。

「学びと私と Google と」をタイトルに、学校での扱い方や、一般社団法人を立ち上げるに至ったことについてお伝えしました。